北海道の明治の開拓使時代には「御雇外国人」が多数来日した。

とくに世界の中でアメリカ北東部開拓の経験事例がもっともふさわしいと

明治政府が判断したことで、アメリカからの技術者の来訪が多かった。

ときのアメリカ農務局長であったホーレス・ケプロンさんなどは、

極東の小国ニッポンの寒冷地北海道開拓への熱い思いに強く共鳴し、

その職を辞してまで北海道開拓の基本方針をまとめ上げてくれた。

いまも札幌にはアメリカ領事館がある。〜青春の学生運動時には、無知にも

よく「安保粉砕」デモ行進でごく近くまで接近させていただいた(笑)〜

明治の開拓から70数年後、日米は戦争に至ってしまうけれど、

しかしこの明治の黎明期に学ばせていただいた恩義は深いものだと思う。

そうしたアメリカ人技術者のひとりにベンジャミン・スミス・ライマンがいる。

北海道開拓史上でたいへん名高い人物で、

開拓使にとって決定的だった炭坑の発見、開発に果たした役割は巨大。

明治期の「産業革命」の主要なエネルギー源であった石炭産業が

北海道で開発されたことは、日本の殖産興業において画期的だった。

産炭地幌内と積み出し港の小樽間に、日本の産業革命を象徴する

鉄道が新橋—横浜、京阪神に次いで早々に開通したことは、

この発見開発のインパクトの巨大さを物語っている。

かれの経歴・人物の概要はWikpediaでは要旨以下の通り。

〜経歴 1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンで出生。

ハーバード大学を修了後、ドイツのフライベルクにある

フライベルク鉱山学校(現在のフライベルク工科大学)で鉱山学を学んだ。

ペンシルベニア州、インドなどの石油調査を終えたのち、1872年(明治5年)

北海道開拓使の招待で来日、1876年まで北海道の地質調査に従事し、

後に工部省の依頼で1876年から日本各地の石炭・石油・地質調査にあたった。

1891年に帰国するまで日本人助手に教育するなど日本地質学に貢献。

帰国後はペンシルベニア州地質調査所次長に就任。1895年に同所退職。

再訪日を望んでいたが訪日できずペンシルベニア州で1920年に死去。 〜

かれにとっても、北海道での日々は格別の体験だったことが偲ばれる。

北海道人として、はるかにリスペクトし続けております。

そんなかれの工部省依頼での東京滞在時期の住宅写真が、

北大の北海道開拓期の写真として保存されていたのであります。

確認できるのは上の2枚の写真で、札幌滞在時にはお雇い外国人の邸宅は

本格的「洋造住宅」であったものが、この東京「平河町」の家は、

写真から「取材」する限り、庭も石灯籠が据えられる純和風住宅。

もう1枚の写真は「書斎使い」していた部屋のようだけれど、

床の間が正面にあり書が掲額されていたりして、日本的知識人風。

この書、内容を理解して掲額していたとすれば日本への理解度ハンパない。

しかし床の間に本棚があったり違い棚にたくさんの書類が積まれたり・・・。

洋机が据え置かれ、コーナーには安楽椅子もあり使い方は洋風の使い方。

一方縁側から出入りの庭の写真からは、ライマンとおぼしき人物もみえる。

和洋折衷は日本人だけではなくかれらも面白がっていたのだろうか?

「郷に入らば郷に従え」を英語で咀嚼していたものか・・・。

また札幌での「洋造住宅」とこの東京平河町での和風住宅のどちらに、

より「快適性」を感じていたのかは、いまうかがい知ることは不可能だけれど、

現代で日本の住空間を考える立場からすると、興味深く

タイムマシンに乗ってでもインタビューしたくなってくる(笑)。

「和風もワンダフルだけれど、ちょと冬、サムイ(笑)」みたいな声が聴けたかも。

経歴ではその前にはインドでも滞在経験があるようなので、

住環境いろいろ体験国際人として、興味深い履歴のようです。

Posted on 9月 14th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 住宅マーケティング, 住宅取材&ウラ話, 歴史探訪 | No Comments »

新型コロナ禍によって世界は大きく変容させられている。

GDPの大幅下落、日米で約30%、EU圏で40%という記録的四半期経済失速。

このような変動には社会的起因もあると思うのでやがて検証は不可欠。

むしろそうした要因の切開のほうが、人間社会に意味が大きいと思う。

しかしこうした感染症がいかに人類史に関わっていたか、

歴史から学ぶカタチで多くの知見が徐々に発掘されてきて興味深い。

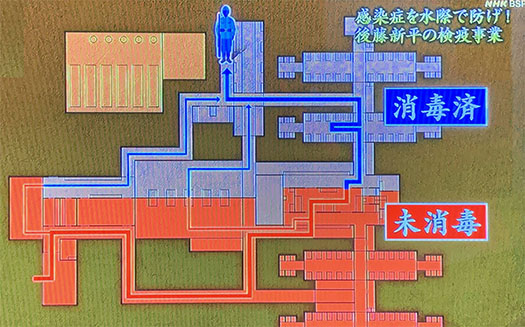

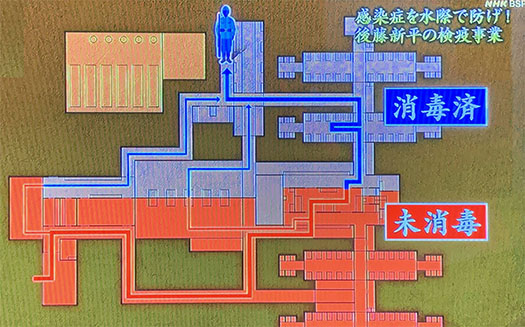

8月下旬、NHK-BSの「英雄たちの選択」で日清戦争からの復員兵さんたちの

「感染症対策」について、それを取り仕切った後藤新平の戦いが放送されていた。

以前、奈良時代の光明皇后の「サウナ風呂」下賜での衛生思想普及努力や

大正3年の「結核予防善悪鑑」という民衆への衛生教育をブログでも書きました。

歴史というものの本質、先人から人間への愛が伝わってきた。

歴史には「人間の思い」が込められているけれど、愛も確かに存在する。

そういった意味で、新型コロナ禍でのこうした日本人の事跡の「発掘」は

まことに深い共感を持てるし、その「戦いぶり」に激しく感動する。

どうやら、歴史関係のテレビ番組制作スタッフにもそういう思いがあるようで、

発掘されたこのテーマについても、グイグイと引き込まれてしまった。

日清戦争は明治以降の歴史、国民国家生成の過程で

欧米列強、とくに超軍事大国ロシアと隣接する日本の地政学的位置から

まさに世界史的な動乱として勃発した戦争。

北海道の開拓の進展とも状況としてリンクしていたものだと思います。

日本にとって北海道の開拓とは、対ロシアの平和の戦い最前線でもあった。

国内戦争である西南戦争と日露戦争では北海道の屯田兵も出兵した。

この日清戦争でも動員命令は出て出征したけれど、

国内で戦争終結の報に接して、戦地に赴くことはなかったとされる。

帝国主義世界情勢の中で、剥き出しの国家間戦争という歴史局面で、

一方ではおそるべき「感染症」が戦地で蔓延を見せ、そこからの復員に際して

国内での感染蔓延を防ぐために「水際対策」が待ったなしで必要になった。

記録では「これはひとつの戦いである」と記されてもいる。

日本史のなかでもまったくはじめて遭遇する極限的緊迫状況。

写真は、この大量復員兵を瀬戸内海の小島で「隔離・除染」した様子。

危険ゾーンと、防疫ゾーンにきれいに仕分けする防疫施設建築動線設計。

画面下の方から施設に入る兵隊さんが、装備品とカラダで分けられた動線を進み、

カラダのほうはお風呂や消毒で除染され、装備品は蒸気による

新構想の「除染装置」を駆動させて除染させている。

そして防疫されたゾーンに移動させることで施設を出られるようになっている。

防疫除染を集中管理する建築とシステムでの「ひとつの戦い」。

日本社会は、この感染症蔓延危機から正しく離脱することができた。

こういう「防疫」についても日本は欧米を正しくキャッチアップして

当時の世界最先端防疫システムを誇っていたドイツ帝国皇帝が

この日本の防疫除染の成功を褒め称えたとされている。

人道主義をベースにしなければ構想しにくいこのようなシステムが

まさか、極東の新興国・民族に可能だったことに驚いたのでしょう。

領導した後藤新平は、緒方洪庵・大阪適塾系の実学で鍛えられた人物であり、

大阪的市民社会の「公衆衛生」思想が日本を救ったと番組では推論されていた。

人間への愛情に即した「思想」が背景になければ除染防疫は成立しがたいのでしょう。

番組では第2次大戦での中央集権システムでの大量戦死が対比されていた。

まさに歴史が教えてくれるモノは本当に深い。

Posted on 9月 13th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 日本社会・文化研究, 歴史探訪 | No Comments »

2日間にわたって北海道の地域住宅「政策」である

北方型住宅2020について紹介してきましたが、

これがきわめてユニークであるポイントには、独自にモデルハウス的な

一般への「見える化」を進めていることも上げられる。

上のビジュアルは札幌から約1時間ほど近郊の「南幌町」で展開する

北方型住宅の理念をカタチにした「きた住まいるビレッジ」の様子。

2018年に全6棟のモデル住宅が建設されて一般に販売され、

おおむね1年以内にそれらは完売し、さらに継続的に事業が推進されている。

地域ビルダーと建築家が協業してユーザーの豊かな暮らしへの

「こだわり」欲求水準に足る家づくりを実現させている。

初期のモデル住宅については北海道地域外、

本州地域からの「移住」の受け皿としての需要で販売が実現した。

地域総体として目指している明確な住宅へのコンセプトとその表現が

住むことへの「こだわり」を持つ移住ユーザーに受け入れられるという

興味深い反応を引き起こしたと言える。

また想像をはるかに超えて、全国の住宅のプロの見学も絶えることがなかった。

この結果は他の北海道内自治体などからも注目されることとなって

同様の企画展開の動きに刺激を与えている。

地方自治体による「住宅施策」という事業の可能性が高まって来ている。

背景としてWEBという広報拡散手段がユーザーに幅広い反応を呼ぶという

社会構造の変化もある。地方のユニークな動きも即座に全国に伝わる。

地域の意欲的な住宅施策は、より広範な注目を集めることが可能だという

これまでは考えにくかったルートがあり得ることをこのチャレンジは示した。

人口減少社会への突入というなかで、地方が生き延びていくために

こうしたこころみは、ある志向性を表現しているといえるのではないか。

考えてみれば、北海道はその起源である「開拓使」の時代から

本州以南地域ニッポンからの「移住」によって人口増加が図られてきた。

自然の豊かさと暮らしの利便性が、札幌という大都会との微妙な距離感で

現代という時代のなかで適度な調和、暮らしの「いごこちのよさ」が実現している。

たしかに冬期は過酷な気候だがそれは住性能向上で安心レベルで克服された。

そのことは北海道が認証するほどのジャストフィットぶりであり、

価格的にも納得できるレベルが確保され、しかも作り手の顔が明確にみえる。

このような「安心価値」に対して距離感を超えた敏感な反応が増えているのかも。

少なくとも、地域としての北海道としてはこうした魅力について

もっと磨きを掛けて、大いにアピールしていくべきではないのだろうか。

北方型住宅は地域総体が注ぎ込んできた創造的エネルギーの結晶でもある。

こういった地域の「戦略的強み」に自覚的になっていく必要があるでしょう。

Posted on 9月 12th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究 | No Comments »

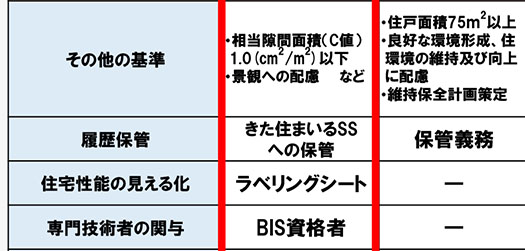

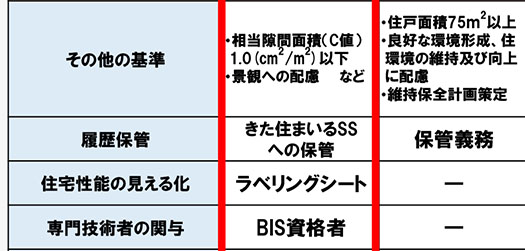

さて昨日アナウンスさせていただいた「北方型住宅2020」基準。

上の表組みは、国の「長期優良住宅基準」と比較したもの。

住宅の性能基準にはさまざまなレベルがあります。

制度設計を現在段階で行っていくときに、いろいろな考え方があり得る。

「世界最先端の・・・」というような基準を策定するのもひとつの考え方。

住宅「エネルギー消費」に極限的にこだわるゼロエネ・創エネ的な方向もある。

「差別化」基準として、住宅性能値競争を仕掛ける考え方もあるでしょう。

多様な価値観のなかにあって、そういう志向性もありだとは思います。

それを実現可能な「作り手の技術レベル」も北海道は先端的に高いのも事実。

しかし住宅はふつうレベルで生活する住まい手があって成り立つもの。

当然生活水準・所得水準も考え合わせた、総合的「品質」が問われてくる。

よく言われるように、一例としての「ドイツパッシブハウス基準」は

北海道や北欧などの「寒冷地」でそれを実現しようとすると、コストとメリットの

バランスからはやはり過重なコスト負担が避けられない。

たとえば年間で暖房エネルギーコストを1万円削減するのに

初期建設コストが100万円増えてしまうのであれば、価値感は揺らぐ。

それこそ出自たる「開拓使」の理念、地方自治体である北海道からすれば、

この地に安定的に暮らせる人口を維持し増やしていくことがより重要であり、

他の地域に対して「差別化」して住むことが目的ではない。

より「住みやすく」「建てやすい」という住宅であることが大切だと思うのです。

飛び抜けていい数値基準の少数の住宅よりも、

ユーザーフレンドリーな価格と品質性能が平均値として保障されることが有益。

そういった方向性で、作り手のレベルの高さを維持し発展させることが、

地域自治体の「技術資産維持」にとってもきわめて有用という志向性。

この「北方型住宅」基準では、きわめて特異的に「作り手の要件」を重視している。

BISという地域認証の「断熱施工技術者」資格を推奨しているのです。

っていうか、事実上そうした技術資格者がいない工務店ビルダーは

この基準から想定されていないといえるのです。

絵に描いた数字を重視するのではなく「確かな作りよう」を重視している。

数値基準レベル自体はどんどん上げていけるかも知れないが、

それ以上に地域社会の技術品質レベルの確保に優位性を見ている。

この点が、北海道の住宅基準が大きく異なるポイント。

BIS資格について講習で「テスト」が実施される。けっこうキビシイ。

国の一般的な技術資格では「講習受講」だけが義務化されている。

また更新時講習では、常にリアルな最新技術知見が情報共有される。

貴重な地方自治体の建築技術資産の永続性を担保しているといえる。

そして上の表のように、特定の数値項目だけではなく、

いろいろな技術指標について、偏りなく各項目が網羅されている。

「履歴情報の保管」という項目がありますが、

一般的には「保管義務」があるとしか規定されていないものが、

北方型住宅では、公共的な保管機関までが用意され

万が一問題が起こったときにユーザーの権利が保全されるように

社会的に十分に機能することが仕組み的にも担保されている。

総体としての制度設計が歴史的検証を経てきているといえるでしょう。

Posted on 9月 11th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 住宅マーケティング, 住宅性能・設備 | No Comments »

日本は中央省庁による産業界支配が強固な国だと思います。

明治開国以来、殖産興業政策は日本の基本国策であったといえる。

欧米各国は「列強」として帝国主義全盛の時代、一歩間違えば

即座に「植民地化」という匕首を突き付けられながら、

天皇制という体制での国民の高い「国家意識」を唯一の拠り所にしながら、

ひたすら欧米をキャッチアップして国家社会の発展に努めてきた。

資本蓄積と産業の技術基盤が未熟な国家社会で、政府の強い行政指導が

全産業領域で活発に展開されていった。いわば国家資本主義的発展。

エネルギーとして石炭が注目されて近代工業化が計られていったとき、

新開地としての北海道は資源供給基地となって有効活用された。

そこから全産業が活性化して、有色人種国で最高レベルの国家意識が

国家発展の大きな基礎を形成し、高い教育レベルもあって、

中央省庁のコントロール下での産業発展が進展していった。

住宅建築においては、明治期の「文明開化」による洋風住宅化があった。

しかしそれはいわば上辺のデザインに偏ったモノであり、

一部の金持ちたちの文化としての「高級住宅」「和洋折衷」型デザイン。

一般庶民はごく一部の「中流」サラリーマン家庭が戸建て住宅を作ったに過ぎず、

大部分は江戸期からの「長屋賃貸」が基本の住環境だった。

しかし、北海道だけはまったく違う様相で推移発展していた。

民族の「新開地」北海道は、他の日本とはまったく違う気候地域。

多くの地域では表層的デザインにすぎなかった「洋造住宅」が

寒冷地対応の合理性の高い建築として推奨され根付いていた。

他地域で開口部にガラス建具・窓が導入されるはるか以前から北海道では

高価な「輸入建材ガラス」が、一般開拓民の住居でも普遍的に導入された。

その「新建材」が北海道が必要とする「気密性」に不可欠だったのだ。

始原期からすでに「性能要件」が優越的条件とされる住宅市場環境。

一方でそもそも「開拓使」は、始原において時限的「中央省庁」であった。

当時世界最強とされた軍事国家ロシアとの国境を樺太と北海道の間で画定。

国防という最優先事項の必要性から北海道の領土経営がはじめられ、

明治天皇の勅祭をもって開拓三神が北海道に遣わされた。

日本の自主独立を確固とさせるために北海道に民を移植することが安保上の

最優先事項でもあったことがDNAに深く刻み込まれている。

明治初期を代表する武人・黒田清隆が長く開拓使を背負ったのはそうした理由。

地域が求める「住宅性能合理主義」と開拓使的「強い行政指導」。

これが明治の最初期から日本と北海道の住宅産業を特徴付けていた。

この先人の取り組みを受け継いで、開拓使後継地方自治体・北海道は

戦後、地域独自の建材・コンクリートブロック造での家づくりまで踏み込んだ。

また、高断熱高気密工法として2×4木造に先導的に取り組んだ十勝地域、

在来木造工法の革新に取り組んだ高断熱高気密化の住宅運動、

などなど活発な技術開発の進展で全国の技術革新を先導してきた。

このよき伝統を受け継ぐ北海道独自の住宅施策が今回、

「北方型住宅2020」という現代化した住宅コンセプトとして始動。

この秋には運動を推進する中心の作り手たち「きた住まいる」メンバーによる

「オープンハウス」公開など広範な活動も予定。

地域の工務店・建築家の共同での高品質の家づくりを仕掛ける地方自治体として

地域に根ざした家づくりを強力にバックアップしている。

オリジナルなモデル住宅企画「南幌きた住まいるヴィレッジ」なども事業継続。

まったくユニークな地域独自の住宅運動として、ふたたび日本の住宅革新を

リードし続ける「北方型住宅2020」に注目です。

この北海道の住宅施策について折に触れ、最新情報を今後お伝えしていきます。

<マークは公募された北方型住宅2020アイコン>

Posted on 9月 10th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究 | No Comments »

やむを得ない「行動変容」を迫られて仕事の仕方、生活の仕方も

やはり元には戻りきらないように思います。

ようするにこれまでの生き方から離陸して新たな模索をしなければならない。

そういうときこそ「歴史に学ぶ」ということが不可欠だろうと思います。

今次の新型コロナ禍で「感染症と日本社会」について、いろいろ気付きがある。

たとえば日本住宅でなぜ「南面する縁側空間」が強く求められたのか、

そのDNA的刷り込みの理由には繰り返された感染症対応での

健康維持空間という知恵・経験知もあるように思います。

「民族経験」のなかから先人が選び取ったものを学ぶことはまさに生きる知恵。

で、わたしどもの基盤・北海道が150年の歴史を積み重ねてきたことから、

この間の建築にしろ、住宅にしろ、その考え方は非常に身近に感じられる。

この150年の歩みというものが教えてくれているモノは非常に大きい。

そして、この時間空間がひとつの「かたまり」を構成してくれている。

多くの先人が関与した結果、高断熱高気密という大きな流れにまとまっている。

それこそ島義勇開拓判官が札幌開府のために入地して以来、

さまざまな「開拓努力」が傾注され、とくに住宅に大きな革新のうねりがあった。

この時間をワンスパンとして捉えることで、

歴史に対してのおおつかみな視点を持つことが出来るように感じる。

この150年掛かって変化してきたことが、ひとつの「モノサシ」になって

ほかの時代のことを想像するときに確かな根拠をもたらす。

150年という歳月は、江戸期でいえばその1.8倍程度の時間であり

奈良時代は半分程度というように把握できる。

この150年で革新できたこと、進化したこと、変わらなかったことなど、

類推の大きな「よりどころ」が見えてくるのですね。

そんなことに気をつけていると、

住宅という領域の「進化」プロセスは、人文的な変化とはややタイムラグ、

というか、変化の様相の時間尺度はより大きなモノだと思う。

なんといっても日本史では平安時代や室町くらいまでは「竪穴住居」や

それのごく変位形態くらいが「一般住宅」であった歴史が見えてくる。

まぁ貴族や高級住宅としての寝殿造りや書院造りはやや様相を異にするけれど。

古代東北の対朝廷戦争であった「アテルイの反乱」での根拠地と目される

「穴居」とは、洞窟住居だったりしている。

平地住居、床が高くなった「高床」住居というのは、箱木千年家を見ても、

土壌の温熱・蓄熱利用の土間住居とかなり長期間、併存していたように思われる。

そういう変遷の実際を見つめつづていると、北海道開拓からの

洋造と擬洋風、さらに現代的高断熱高気密というのは一気通貫の流れとも思える。

巨視的な人間の暮らし方変遷という要素も考え合わせると、

150年くらいというのは、ワングリッドで把握することも可能と思えるのですね。

ただ人間のいごこち探究は、基本的に強い同質性があると感じる。

住宅は合目的的に発展してきている、そう強く思われますね。

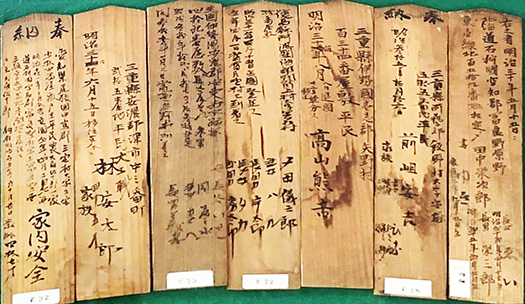

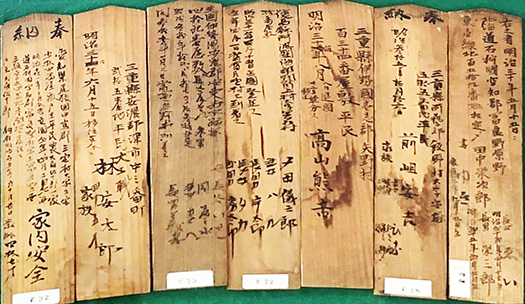

<写真は伊勢から北海道上富良野移住の人たちの地元神社への奉納帳>

Posted on 9月 9th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 日本社会・文化研究, 歴史探訪 | No Comments »

きのうの続篇なんですが、どうも道というヤツの歴史は奥深い。

律令政府が成立した奈良朝前後の段階で、中国の「官道」をまねて導入したのが

日本の本格的な「道」の起源ではないかと思います。

まぁもちろん慣用的な道路はあったでしょうが、国家によって整備された道。

国家という概念、租庸調の税を都に送り届けるシステムの基本インフラとして

「まずはこれ」というカタチで整備されたとされる。

それまでの日本、いや、その後の日本でももっとも合理的な物流手段は

海運水運であったことは明らかだと思いますが、

世界標準の律令システムでは「まっすぐな官道」というものが、

基本のキと認識されていたことは疑いがない。

奈良の計画首都建設でも、街区が中国的に碁盤の目に区画されたけれど、

その「大路」が延長していって、日本各地に道が延びていく。

そのことが、中央政権の威令が全国に行き渡ることと同義とされた。

東海道とか南海道、なんとか道という地方呼称概念も「道」が宛てられた。

こうした国土計画がほんの150年ほど前にようやく着手された北海道では

こういう「国家の基本」の記録がスチール写真で残されている。

いちばん遅れたことが、むしろ歴史記録、周辺情報痕跡を明瞭に残す。

道は歩行者やウマに乗った人、租庸調などのモノが往来する。

そうすると、今の時代の「高速パーキング」のような停留所機能が求められる。

人間歩けば必ず疲れて休みたくなる。

時代劇ではまことに馴染み深い「峠の茶屋」がそれに相当する。

峠道なのでどちら方向からも上り勾配を頑張って歩いてきて

いかにも「お疲れさま」という建築デザインが旅人を迎える。

ここではいかにも鄙びた茅葺き屋根で、屋根もいかにも「誘う」ような

微妙な姿カタチで、疲れた心理に語りかけてくれる。

「よくきたな、まぁ一杯寛いでいけや」というセリフが聞こえてくるようだ。

やはり立派な店構えというよりもややくたびれた茶屋建築が「ほどよい」。

元気が良くてチャーミングな茶屋娘が声を掛けてくれるのがウレシイ(笑)。

写真は明治5年の撮影で、函館から出ていまは「大沼トンネル」貫通するのが

国道ルートだけれど、そのトンネル貫通前には迂回する峠道があり、

大沼や駒ヶ岳の眺望が得られたという「無沢峠」の記録写真。

明治14年の明治帝の「北海道行幸」の帰り道ではこの近くに「立ち寄り」された。

これがその「記録プレート」板。

明治帝は函館方面に向かわれた途中で、このあたりに立ち寄られた。

ずっと馬上から駒ヶ岳や大沼小沼を眺望されてきて、

ここが最後のビューポイントとして、振り返り小休止されたものでしょう。

基本的には乗馬で行程を消化されていたそうです。

この明治14年の北海道行幸は開拓使の使命が一区切りつけられた段階での

「天覧」要素の大きな行幸だったようで、ここは最後の旅程・函館にほど近い。

この時代の陸の旅路に思いが募ってきます。

Posted on 9月 8th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 日本社会・文化研究, 歴史探訪 | No Comments »

現代人は飛行機クルマ電車と「移動交通」について過去のどんな人々よりも

その恩恵を極限的に享受し、ほとんど空気のように利用できる。

しかしつい150年前まで日本は国内海運航路以外では、

人間の移動で公共的大量輸送を利用することは出来なかった。

いったん、この大量人員移動という経済の基盤が形成されてしまうと、

その「ありがたさ」を、深く認識することが出来ないと思う。

たまたま最近、作家・高橋克彦さんの小説で奈良時代の東北蝦夷社会と

奈良期の朝廷で特異的に「官人」として出世した蝦夷の人物を描いた作品を

読み進めている。「風の陣〜天命篇」(PHP文芸文庫)

まぁ、ストーリーの本筋自体は「想像力の豊かさ」にやや気後れするばかり(笑)

なんですが、いまの多賀城や周辺地域と、奈良の都、太宰府などとの

移動交通の様子が描かれたりして、面白く読み進めている。

日本の王朝政権も、中国律令国家にならって「道路」を作ったことは

歴史で教えられているけれど、その移動交通がさてどのようであったか、

実際的な視覚的実感はなかなか得られない。

そんなことを考えていて、以前さかんに収集していた幕末から明治初年の

北海道内での記録写真を思い起こして、ピックアップしたのがこれらの写真。

上は室蘭地域での「道路開削」工事状況の様子で

下は函館峠下から遙かに七飯、函館市街方向を見晴らしたビュー。

奈良時代の小説での奈良ー多賀城の距離は、現代の「道路網」〜

高速道路を利用しても840kmなので、まぁふつうに1,000kmはあったでしょう。

国家道路造成と同時に「駅逓制度」として移動手段のウマも整備された。

適当な移動距離毎に「駅逓」が整備され交代のウマ・飼い葉などが用意された。

こういう移動交通手段利用に公的な「通行証」がいわば「切符」になった。

多賀城は「遠の朝廷」であり、王朝政府の直轄支配統治機構。

小説では馴染みの少ない奈良期の政治動乱と王朝組織内での暗闘が

面白おかしく展開されているのですが、この移動交通も非常に面白い。

1,000kmの往復というのは、どう考えても陸路では1ヶ月近くかかり。

1日ウマを利用しても40-50kmがやっとだろうと思う。

<登場人物が両地域で八面六臂で活躍するなど非常に独創的(笑)>

大仏開眼のため奥州からの「産金」がありこの道を利用しただろうことは、

日本史的な画時代的出来事だったことが容易に想像できる。

その時代からは1100年くらい時代が下った北海道の明治ですが、

しかし、基本的には鉄道なども開設されず、もちろんクルマもない時代が

この間1100年は継続。技術革新は陸上交通手段では起こっていない。

一方で道路建設作業で画期的な「技術革新」はあったのだろうか、

不勉強でよくわからないけれど、基本的には人力作業中心だっただろうし、

陸路交通はウマか、ひたすら「歩き」かのどちらか。

たぶん歩いて移動するのは数十キロ程度の「生活範囲」に留まって、

貴人や公用旅客しか、ウマを利用しての移動交通はなかったのではないか。

しかし、その割に写真表現された道路幅はかなりの広さが確保されている。

想像を飛躍させると、奈良期から明治初年までこのような道路事情の中を、

わたしたちの先人は「移動交通」していた認識を持てる。

こういう環境の中、江戸期には各地「お宮参り」全国旅行ブームでもあった。

マジマジと、こういう実感に魅入っている次第であります。

Posted on 9月 7th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 日本社会・文化研究, 歴史探訪 | No Comments »

昨年首都圏を直撃した大型台風のことが恐怖を呼んでいましたが、

あのときは首都圏地域自体では、八ッ場ダムなどのおかげで巨大被害は

そうアナウンスはされなかった。むしろ周辺地域の河川氾濫が長引いた。

アメリカからも、宇宙からの写真を見て日本のことを気遣う情報発信も見られた。

年々、自然災害の大型化、凶暴化が日本を襲うようになって来た。

で、ことしの台風10号。

予想進路を見ていると、ことしは朝鮮半島方面に向かうコースが多い。

上空の偏西風が蛇行していて、日本列島直撃型のコースは取られていないのか。

情報では日本近海の「海水温」上昇が顕著で、またその海水域が

これまでと相当に変異しているので、そのことと大型化と

進路コースの変化というものが関係しているのだろうか。

日本列島に近づくにつれて、情報が切迫したモノに変わってきている。

風速80mという過去に聞いたことのないレベルの風と、雨量が予報されている。

いまのところ北海道はコースに掛かるという情報はないようですが、

ニュースやWEB報道でまさに緊迫感が伝わってきて、

まことに不安で気がかりな時間を過ごしております。

昨年くらいから、きわめて顕著になってきた「大型化・凶暴化」に対して

日本人はいったいどのように「対応心理」を更新していかなければならないか。

冬の気候もやや短期間化はしてきているように思うけれど、

夏期の気候変動ぶりは、かなり強烈で急ピッチであるように感じる。

とくに住宅建築に関わる部分では耐候性という面が強化されていく必要がある。

寒さへの対応力の強化と、同時に暑さ、酷暑気候から人間を守ること。

そして、このような巨大台風への備えとして、

防風性、水害への対応力の柔軟さなど、考えていかなければならないポイントは多い。

それにしても、今日以降の数日間、台風10号の情報からは

決して耳目を離すことはできないと思います。

進路に当たる地域のみなさん、くれぐれも安全確保を祈ります。

Posted on 9月 6th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 日本社会・文化研究, 状況・政治への発言 | No Comments »

わたしたちは現代社会に生きているので、色というものについて、

科学的な知識とかが刷り込まれてきているけれど、

実は人類史的にはつい最近まで、このような色彩についての

客観的・科学的分析情報は普遍的ではなかった。

とくに、写真のような「青」空と、植物の「緑」については

その違いを大きくは認めないという「常識」が存在していたとされる。

現代にまで残るその人間社会での文化残滓を求めるとすると、

「青信号」というコトバが思い出される。

一般的に色表記としては「緑」である交通信号の色に対して、ごく普通に

「青」という表現を使い、それがコミュニケーションとして成立している。

「緑」信号というようには普通誰もそれを呼称しない。

で、もっとも注意を喚起する色彩は、断然・絶対、赤であることもオモシロい。

人間のカラダを傷つければ赤い血が流れることが恐怖と刷り込まれている。

学校教育でもテストで悪い点を取ると「赤点」。オソロシイ(笑)。

考えてみたら、かなりおかしいけれど、おかしいとは誰も言い出さない。

これってかなり不思議なことではないだろうか。

民族文化としても色についての感受性には大きな違いがあるとされる。

赤とか黄色とかは色として認識されているけれど、

青・緑はそれを色と認定する文化が欠落する民族があるそうです。

空とか海とか、植物とかであまりに普遍的に日常的であって

その色彩を特定認識する習慣が生まれなかったということなのか。

まさか、民族集団として集団的色盲であったということはあり得ない。

やはりこれは「文化」の領域での問題であるのでしょう。

そもそも「色」というのは、人間にとって「特殊」な心理を呼び覚ますことが

その「要件」であって、めずらしきものという認識が優勢だった。

日本でも、赤については特殊な、霊的な意味合いを強く感じさせられる。

白もそうであるのかも知れない。

白い動物に対して、そこに「神性」を感じる人間心理は強く存在する。

突然変異で発生するこうした色の不思議さは、

ながい人間と自然の共存体験のなかで培われてきたものと思われる。

自然界に存在はしているけれど、赤についても白についても

面的な独占という存在の仕方はあまり見聞きしない。

日本で最初の都市、奈良の都では宗教建築に赤が使われ、

きわめて象徴的なインパクトをひとに与える色として認識されてきたことが自明。

全国に数多く勧請された「稲荷神社」の朱塗り鳥居の連続デザインは

欧米の人々のハートにも深くインパクトを与え、京都一番の観光地といわれる。

やはり人類にとって、赤は霊を激しく揺さぶる特別な原初的な色だったのだと思う。

日の丸という日本の国旗は、明瞭にこれをあらわしているのかも。

この気付きから、人間社会常識の不思議さに

深く興味を抱くようになっている。奥行きの深いテーマだなぁと。・・・

Posted on 9月 5th, 2020 by 三木 奎吾

Filed under: 日本社会・文化研究, 歴史探訪 | No Comments »