すっかり奈良の古商家にハマった年の初めであります。

間取り様式として日本民家では伝統的・普遍的だけれど、

現代住宅からはほぼ失われた「土間」という空間への想像力が湧き出す。

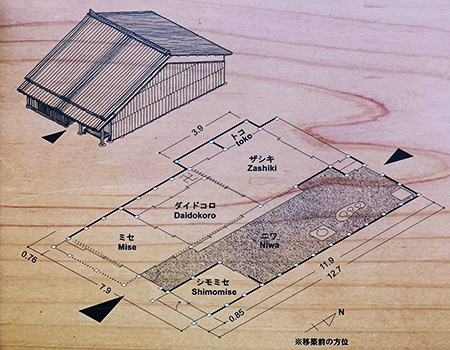

この奈良の街道筋の商家では平屋住宅28坪中20坪ほどが

広大な土間空間になっている。ここでは手工場として

生業のための生産活動が行われてきたことは昨日触れた。

土間と座敷が、相互に融通無碍に連なっている。

むしろ土間の方が生業にとってははるかに重要であり、

その中核的装置として加熱装置「おくどさま」が家の中心に鎮座している。

ハレの場としての主要居室「ダイドコロ」と床の間付き座敷も

この「おくどさま」に対して全開放されている。

生活と生業が一体化して、いつ何時でも「おくどさま」に奉仕する態勢が

住宅全体の空気感を引き締めているともいえる。

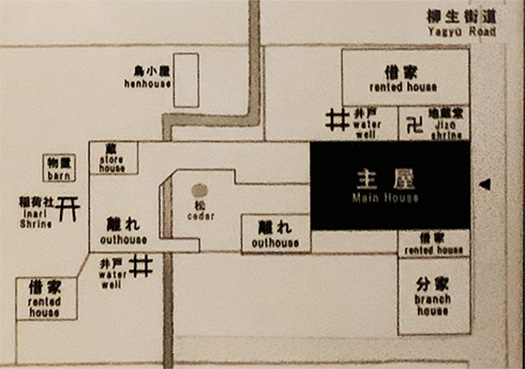

日本の町家はいろいろな生業でその町の経済構造を支えてきた存在。

たとえば城下町であれば、その武家たちが必要とする必需品を

そのすぐ近くで提供し、関連する情報も提供するのが社会的役割。

門前町では、さまざまな宗教的物品需要に対し役割を担ってきた。

先日わが家に流れ着いてくれた北海道の寺院を飾った軒の「頬杖」木彫刻品は

浄土真宗の盛んな富山門前町の木製品生産の町家で造られたとわかった。

ようするに町家とはそのような商業者の生業の場。

生業においては、土間空間は決定的な「その家」らしさを表す。

この奈良の家ではまさにそうした生業シンボルとして「おくどさま」がある。

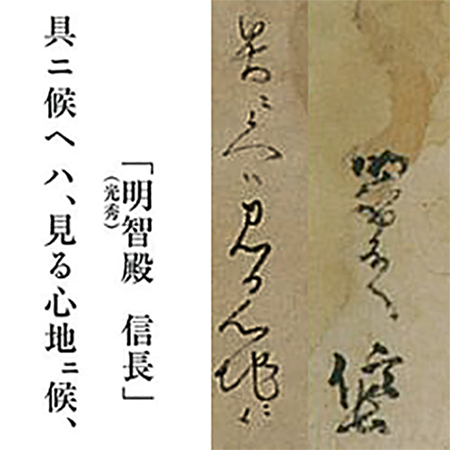

写真のように装飾されて、まことに凜とした存在感が場を支配する。

対面して、いわゆる上座的に床の間座敷・ダイドコロがあるけれど、

インテリア的な存在感ではまったく太刀打ちできないほどの凜々しさ。

現代住宅のこぎれいなファッションとは隔絶した神々しさすら感じられる。

こういう室内風景に揺籃されて育った子どもたちには、

なにか一本芯がスッキリと通るような気がする。

たしかに武家住宅では床の間に日本刀が飾られたりして、

それで武士の魂とか言われるが、こういう生業の力強さにはまったく及ばない。

社会の中でそれで身を立てる生業感には深くリスペクトさせられる。

翻って、今日のわたしたちの建てる住宅には

このような空間性はあり得るのだろうか?

たしかにこのような町家の、生きることに必死な生業というものは、

現代社会では希薄化してきていると言わざるを得ない。

その分、ひとの生き方というものもずいぶんと没個性化してきているかも知れない。

・・・ふと、この土間の「突き固め」ぶりが気になった。

日本民家園ではこうした土間空間を持つ家々が多く移築されている。

もともとは専業者が請け負った工事ではなく民同士の相互補助で

土間を突き固める作業は共同体の「結」として行われただろうけれど、

まだ、丹精な土間づくりも日本建築の手法として実現可能なようだ。

現代住宅でもこういった土間を再利用する住デザイン革命を志向する

そういった作り手が現れてこないものだろうか?

自然素材だとか、いろいろ言われるけれどその土地の土を利用するというのは

究極的な「自然志向」なのではないか。

なにより土間のぬくもりがひとの感受性を豊かに育むと思われてならない。

またなによりアクティブな生活動線を生み出す魅力、可能性が高い。

その土地の土を見つめ、肌で感じる暮らし・・・。

断熱気密という点からはたぶん問題はない。基礎断熱であればむしろ適している。

土壌という自然「素材」はまったく新たな住の可能性を広げる。

そういう現代新築住宅を見てみたい思いに駆られる。・・・

English version⬇

[“Okudo-sama” and Doma / Japanese good house ⑯-4]

It was the beginning of the year when I was completely addicted to an old merchant house in Nara.

Although it is traditional and universal in Japanese folk houses as a floor plan,

The imagination of the space called “Doma”, which has been almost lost from modern houses, springs up.

About 20 tsubo out of 28 tsubo is a one-story house in this merchant house on the Nara highway.

It is a vast earthen space. Here as a hand factory

I mentioned yesterday that production activities for livelihoods have been carried out.

The dirt floor and the tatami room are connected to each other in a flexible manner.

Rather, Doma is far more important to livelihood,

As its core device, the heating device “Okudosama” sits in the center of the house.

The main living room “Daidokoro” as a place for hare and the alcove with a tokonoma

It is fully open to this “Okudo-sama”.

Life and livelihood are integrated, and we are ready to serve “Okudo-sama” at any time.

It can be said that the atmosphere of the entire house is tightened.

Machiya in Japan have supported the economic structure of the town through various livelihoods.

For example, in a castle town, the necessities that the samurai need

It is a social role to provide relevant information in the immediate vicinity.

In Monzen-cho, it has played a role in meeting the demand for various religious goods.

The “cheek cane” wood sculpture of the eaves that decorated the temple in Hokkaido that arrived at my house the other day

It turned out that it was built in a townhouse that produces wood products in Toriimaecho, where the Jodo Shinshu sect is flourishing.

Machiya is a place of business for such a commercial person.

In the livelihood, the dirt floor space represents the decisive “house” character.

At this Nara house, there is “Okudo-sama” as a symbol of such a livelihood.

Decorated as shown in the photo, the place is dominated by its dignified presence.

Face-to-face, there is a so-called Kamiza-like alcove and Daidokoro,

The dignity is so dignified that it cannot be compared with the interior presence.

You can even feel the godliness that is isolated from the neat fashion of modern houses.

For children who grew up being shaken by such an indoor landscape,

I feel that one core passes through clearly.

Certainly, in the samurai residence, Japanese swords are displayed between the floors.

That is why it is said to be the soul of a samurai, but it is far from the strength of such a livelihood.

I am deeply respected by the sense of livelihood that makes me stand up in society.

On the contrary, in the houses we build today

Is this kind of spatiality possible?

Certainly, the desperate livelihood of such a townhouse is

It must be said that it is becoming diluted in modern society.

By that amount, the way of life of a person may have become much more individualized.

… Suddenly, I was worried about the “tampering” of this dirt floor.

Many houses with such a dirt floor space have been relocated in the Japanese folk house garden.

Originally, it was not a construction contracted by a specialist, but a mutual aid between the people.

The work of squeezing the dirt floor would have been done as a “conclusion” of the community,

Still, it seems that elaborate soil construction can be realized as a method of Japanese architecture.

Aiming for a housing design revolution that reuses such dirt floors even in modern houses

Isn’t such a creator appearing?

It is said that it is a natural material, but using the soil of the land is

Isn’t it the ultimate “nature-oriented”?

Above all, the warmth of the soil should not be considered to foster human sensitivity.

Above all, there is a high possibility that it will create an active line of activity.

Living by looking at the soil of the land and feeling it with your skin.

Probably not a problem in terms of heat insulation and airtightness. Basic insulation is rather suitable.

The natural “material” of soil opens up completely new possibilities for living.

I am motivated to see such a modern new house.・ ・ ・

Posted on 1月 6th, 2021 by 三木 奎吾

Filed under: 住宅マーケティング, 日本社会・文化研究 | No Comments »